Réservations au tarif préférentiel de 17 euros si vous appelez de la part de l’Envers de Paris au 01 43 57 42 14

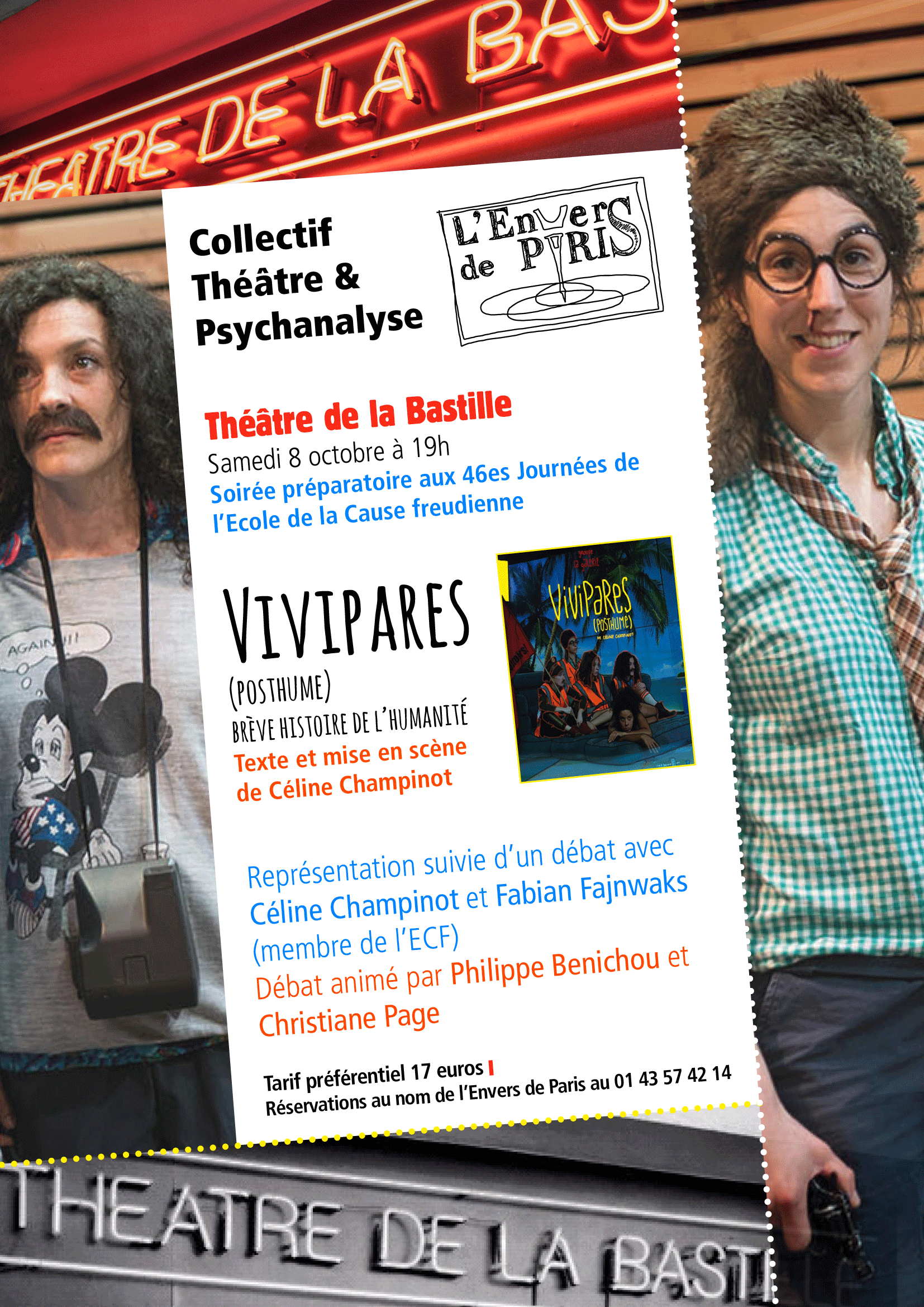

Vivipares (posthume)

brève histoire de l’humanité

Soirée préparatoire aux 46es Journées de l’Ecole de la Cause freudienne

Regardant ou regardé ?

“Prenez cinq actrices, mettez-les dans un garage et demandez-leur d’inventer des histoires, de mourir, de ressusciter, de s’affranchir des genres et des conventions en les détournant de manière féroce, et vous obtenez Vivipares (posthume), histoire d’une humanité à la dérive.

L’Envers de Paris vous invite à rencontrer Céline Champinot, jeune auteure et metteur en scène qui viendra débattre de cette œuvre originale, faite d’images et de signifiants qui l’ont touchée et qu’elle restitue par son écriture, ainsi que de la place du spectateur dans son théâtre : regardant ou regardé ? Fabian Fajnwaks sera notre invité pour dialoguer avec elle.”

Philippe Benichou

Découvrez l’interview que Céline Champinot a donné à Philippe Benichou et Marie-Christine Baillehache pour le collectif Théâtre et psychanalyse de l’Envers de Paris.

Écriture et regard

Philippe Benichou : Nous aimerions connaître votre parcours pour commencer.

Céline Champinot : J’ai commencé le théâtre vers treize ans car j’étais très timide et cela était censé m’aider, puis je me suis prise au jeu. Je suis entrée à l’Ecole supérieure d’Art dramatique de Paris pour être formée comme actrice, et ensuite j’ai fait le Conservatoire national comme artiste chercheur avec un sujet de travail qui était déjà Vivipares. A l’époque le projet ne devait avoir que trois parties, maintenant il en a cinq. J’ai créé la pièce en 2014 avec ses trois parties. En parallèle, j’ai commencé un travail collectif avec le groupe La Galerie que je dirige aujourd’hui et pour lequel j’écris et c’est avec ce groupe que nous avons créé la pièce qui s’est jouée d’abord dans sa première version à la Maison des Metallos et à Dijon. En 2015 j’ai décidé d’ajouter ces deux parties supplémentaires, que j’ai nommé posthume d’où le titre actuel du spectacle qui se veut une brève histoire de l’humanité.

Marie-Christine Baillehache : qu’est-ce qui a présidé à la création de cette pièce, à son écriture ?

CC : J’avais besoin d’écrire un théâtre qui me propose comme metteur en scène d’autres enjeux que ceux que je trouvais dans les autres textes.

PB : C’est important, c’est l’écriture qui est première mais quelle est cette intention de mise en scène particulière ?

CC : Il y a plusieurs choses. La question du méta-théâtre est présente chez beaucoup de metteurs en scène. Ce que je n’arrivais pas à trouver c’était des textes qui me proposent à la fois une structure théâtrale impliquant un théâtre qui se regarde lui-même, une plongée dans une fiction avec des personnages, des enjeux émotionnels très forts et une dimension musicale. Il me fallait surtout une langue qui me parle intimement suffisamment. Je ne trouvais pas de langue, donc je me suis dit que ce serait la mienne. Au début cette langue était faite de résurgences de textes que j’avais joués. J’ai des textes en mémoire, des musicalités en mémoire.

MCB : Lesquelles par exemple ?

CC : une pièce qui a été fondatrice pour moi c’est Atteintes à sa vie de Martin Crimp, illustration parfaite du méta-théâtre. J’avais fait un travail d’actrice qui m’amenait à tout subjectiver, ce qui est important pour moi mais la pièce restait malgré tout un exercice de style. Cela a cependant marqué mon écriture de Vivipares, et de mon prochain projet, pour des raisons stylistiques et parce que je l’avais tellement phrasée que j’en étais imprégnée. Il y a d’autres emprunts dans la pièce, à vous de les retrouver. Ce qui était également très important pour moi, c’est la question du genre. Dans Vivipares, c’est presque didactique, ce sont cinq actrices qui jouent toutes des rôles d’hommes, sauf une qui annonce « je veux être une fille, je suis moche ». J’ai passé ma scolarité à me demander si une femme peut être un bon acteur. La formation de l’actrice, je l’ai vécu ainsi. C’est comme si on était tous des garçons, enfants, et ensuite qu’on devait apprendre à être femme et dans les écoles d’acteurs la question de comment déployer sa féminité est récurrente. On demande souvent aux actrices de jouer en talons, avec une belle robe. Dans Vivipares les actrices voient leur féminité estompée, elles sont dégenrées au maximum c’est ce qui m’amuse.

PB : c’est important pour la question du regard, cela.

CC : Pour moi il était fondamental qu’elles ne soient pas préoccupées de féminité et de beauté. Cette surcouche d’interprétation d’une féminité avant même de passer au jeu d’acteur, pour moi empêche beaucoup de choses. Etre acteur, c’était plus peler une banane que lui mettre des bijoux et des diamants.

MCB : dans une interview, vous dites que ce sont les représentations du genre que vous aimeriez contrarier. Qu’en est-il du féminin chez l’homme ?

CC : pour l’instant j’ai choisi de travailler sur des groupes unisexes, féminins mais J’ai travaillé aussi avec un homme, sur un texte de femme, qui s’appelle La Malcastrée d’Emma Santos. Cela dit, je ne fais pas de mélange de sexes parce que cela m’amuse de déclencher des conflits violents entre les genres, mais la guerre des sexes ne m’intéresse pas du tout. Je suis plus préoccupée par mes conflits internes de genre, par ce qui se passe à l’intérieur d’une personne, entre son féminin et son masculin, comment cela se dispute en soi.

MCB : Pour revenir sur la question de l’écriture et votre conception de la mise en scène, souhaitiez-vous que la pièce soit très écrite, ou si vous laissiez une place à l’improvisation des actrices ?

CC : C’est très important. J’arrive avec un texte qui est une partition musicale.

PB : C’est bien ! Ce n’est pas une écriture de plateau. L’écriture, c’est du solide !

CC : Oui, je fais un long travail d’écriture, et d’écriture pour le théâtre, avec sa musicalité et qui ne passe pas par l’écriture de plateau. Si je veux qu’il y ait un espace entre ce qui est dit et ce qui est fait et créer une poétique, il faut que j’amène une langue et elle est contraignante. Quand l’équipe parle du texte, nous le nommons le « poème ». Préalablement au poème, il y avait des phrases, et ce que je fais, c’est de mener une archéologie de ce poème.

PB : Vous témoignez de quelque chose qui voisine ce qui est au cœur de la psychanalyse. Comment certains mots font traces, comment le langage fait trace et comment le sujet doit se séparer de ces traces. Ici, ce sont des textes poétiques qui font marques. On pense également en vous entendant aux célèbres épiphanies de Joyce, phrases recueillies au hasard et qu’il incluait dans le texte de ses œuvres.

CC : Cela ressemble en effet, d’autant que je cite parfois ma mère, entre beaucoup d’autres exemples et citations de textes, et que sa musicalité de langage est présente. Elle-même s’y reconnait ! Pour continuer sur la question de l’écriture, une fois que le texte est proposé aux actrices, il comporte des trous. Il y a des sauts, pour des raisons poétiques.

PB : Une discontinuité.

CC : Oui, mais c’est très construit. Ces discontinuités permettent aux actrices d’y rechercher ce qui a pu être ma pensée et leur interprétation et leur liberté s’exercent à cet endroit-là. Mon écriture, elle, n’est que rapports et conflits de mots. Les filles ont donc eu à créer les personnages. Pour les deux dernières parties de la pièce, dites posthume, j’ai écrit pour les actrices, en finalisant des parcours de personnages, sciemment, avec la même volonté de faire poème, que cela soit moi qui parle.

MCB : Votre langue peut aller du raffinement à la trivialité.

CC : Au sein d’une même phrase, il y a une écriture presque versifiée, mais également des mots crus. Aussi parce que les situations sont violentes et crues. Pour moi, je n’y vois qu’un même niveau de langage. Ce qui alterne, c’est plutôt poésie du monologue et dialogues burlesques, et là je crée des discontinuités très franches.

PB : Pourriez-vous maintenant nous dire ce que vous visez au niveau du spectateur ?

CC : Rien du tout.

PB : Nous allons nous disputer ! Je ne peux pas concevoir que le spectateur soit absent de votre travail. C’est la doxa contemporaine, le refus du sens, la responsabilité laissée à l’auditeur. Vous avez une intention de dire !

CC : Ce n’est pas pour rien si mon écriture dit parfois, sans écouter. On parle à quelqu’un mais on s’écoute avant tout. Quand j’écris, je n’écoute personne. C’est à moi que je parle, c’est avec moi que je me dispute, ou avec le Bon Dieu. Je plaisante, mais à moitié. Il y a une chose qui s’adresse plus haut. Quand je dis que je ne projette rien pour le spectateur, je crois que c’est vrai. En termes de responsabilité, je me sens responsable, car je travaille sur des questions qui comportent des enjeux politiques, des ambiguïtés. Je me pose alors des questions et je dialogue avec un regard extérieur hypothétique et je pose un regard critique sur mes ambiguïtés, sur mon ironie en me supposant des pairs.

PB : Le regard est-il là, davantage que chez les spectateurs ?

CC : Oui, c’est un regard sur ce que je développe sur le plan politique. Est-ce que je témoigne d’une exigence vraie dans ce domaine, est-ce que je parviens à dire du nouveau ? Et aussi à produire des dérangements, des troubles à mes propres yeux, mais aussi à l’endroit de l’autre.

PB : Oui, là il y a une visée, produire le trouble qui serait ici à jouer avec le genre, dans ce qui est montré.

CC : J’essaye de pratiquer des unions contre nature qui pourraient donner naissance à des pensées neuves. Je crée des chocs et ce qui va germer chez le spectateur, impressionné par les mots mais aussi par les images, là c’est la responsabilité de chacun. Mais je fais en sorte que l’autre ne sache pas quoi en penser, pas s’il faut rire ou pleurer dans l’instant.

PB : Voilà ce que vous cherchez donc.

CC : Et il n’y a que le théâtre qui peut le permettre.

PB : Je vous remercie.