La Mouette de Tchekhov

Une femme, deux hommes. Voilà, la géométrie des intrigues qui s’enchevêtrent et se répondent dans la pièce La mouette d’Anton Tchekhov, mise en scène actuellement par Stéphane Braunschweig au théâtre de l’Odéon, traduction de André Markowicz et Françoise Morvan. De nombreux thèmes y sont abordés tous aussi précis que riches. Malgré leur diversité, ils se rejoignent en ceci qu’ils concernent tous la question de l’existence et de son sens. L’apparente simplicité des scènes laisse apparaître peu à peu l’épaisseur qu’elles recèlent, à savoir la question de la réalité mortelle pour l’être humain.

Une femme, deux hommes. Voilà, la géométrie des intrigues qui s’enchevêtrent et se répondent dans la pièce La mouette d’Anton Tchekhov, mise en scène actuellement par Stéphane Braunschweig au théâtre de l’Odéon, traduction de André Markowicz et Françoise Morvan. De nombreux thèmes y sont abordés tous aussi précis que riches. Malgré leur diversité, ils se rejoignent en ceci qu’ils concernent tous la question de l’existence et de son sens. L’apparente simplicité des scènes laisse apparaître peu à peu l’épaisseur qu’elles recèlent, à savoir la question de la réalité mortelle pour l’être humain.

Confrontés à l’énigme de la vie, les personnages n’ont de recours que langagier. Ils parlent ou écrivent. Tréplev, jeune auteur en devenir, cherche ainsi dans et par sa propre écriture, une signification à la vie, à sa vie. Mais celle-ci n’advient jamais. Face au trou, la vacuité de son existence s’installe et la mort rôde. Il tue par désespoir, ou résignation, une mouette qu’il dépose aux pieds de Nina, sa bien-aimée.

Pour Nina, c’est l’écriture de l’Autre qui devient sa vie ; elle s’en fait même la porte-parole dans son métier d’actrice. Une phrase de l’Autre, d’apparence anodine, prononcée au moment où elle est assise près du cadavre de la mouette va la percuter et tracer le chemin de sa destinée. En effet, Trigorine, un écrivain de renom qu’elle admire, passe et voit la scène énigmatique d’une jeune fille auprès d’une mouette morte. Il résout le hors-sens de la scène en livrant une fiction qu’il imagine : un homme « prend la vie » de la fille libre, libre comme une mouette. Nina y répond en écho en prélevant dans un livre de Trigorine cette phrase : « Si jamais tu as besoin de ma vie, viens et prends-la. » On comprendra dans la pièce que Nina n’est en fait qu’écho. Elle est en effet, absorbée, aspirée par les mots de l’Autre, par l’écriture des autres, et ne parle qu’en s’étayant de citations, de répliques apprises dans son métier. C’est son rapport au langage.

Nina se retrouve ainsi épinglée à cette « phrase marquante » dont elle deviendra l’étendard. Inéluctablement, elle devient cette mouette et Trigorine lui prend sa vie en la séduisant puis en la rejetant après le décès de l’enfant qu’ils ont eu ensemble. Comme un oiseau en cage, Nina est enfermée dans les mots de l’Autre dans lesquels s’écrivent son histoire. Elle n’a pas la possibilité d’un recours fantasmatique pour y parer.

Les hommes, les deux hommes sont faibles, défaillants à la manière du déclin du Père qui est en marche dans une Russie où l’époque et les mœurs évoluent. Les repères changent et le sujet s’en retrouve déboussolé [1], sans réponse à l’énigme de la vie et de la mort. Chaque personnage témoigne, à sa façon, de sa propre question instante et incessante qui fait retour sans possibilité d’une adresse. Néanmoins les mots restent, et c’est avec eux que les personnages du théâtre de Tchekhov tentent de se maintenir vivants.

C’est à partir de leur propre rapport au langage, c’est-à-dire de la façon dont le signifiant les a percutés et a pris corps pour eux que chaque personnage joue sa partie. Par les mots, ils se défendent de la mort, en essayant de trouver un sens à la vie, parfois au risque de s’y perdre et de se précipiter vers un destin funeste. Le langage est ainsi leur pharmakon, remède et poison [2] à la fois. Il est pour ainsi dire le personnage à part entière de chaque pièce de Tchekhov qui en montre les versions infinies au travers de chaque personnage.

Mais curieusement et c’est ça toute la poésie de Tchekhov, c’est un animal, la mouette, un être sans parole qui donne le titre à la pièce. D’une certaine manière, la mouette lie ici les personnages entre eux, précisément dans l’indicible, dans ce qui ne se dit pas mais que Tchekhov tente de cerner ou tout du moins d’aborder. L’oiseau est celui qui a une vue d’ensemble, plus exactement sur le lac, autre élément important de la pièce. Le lac est ce creux, ce creux au centre de nous-mêmes, au cœur de la forêt de signifiants qui nous habitent et que nous habitons.

Dans la mise en scène que Stéphane Braunschweig propose actuellement au théâtre de l’Odéon, il en fait justement un lac asséché. Il a décidé d’aborder pour cette création, sa scénographie au travers de celle de Tréplev qui ouvre le premier acte par la représentation de sa pièce. Celle-ci sera arrêtée, avortée, ne trouvant pas de fin et restant en somme, un commencement. Mais c’est un commencement qui débute par la fin en ceci qu’est relaté un monde post-apocalyptique, une fin du monde, où il n’y a plus rien de vivant, que du « vide, vide, vide », l’effroi et « l’horreur », d’après la tirade prononcée par Nina. Il y a une pièce dans la pièce mais aussi avec ce que propose S. Braunschweig une scénographie dans la scénographie laissant apparaître l’entrelacement des différentes dimensions que La mouette, aussi libre soit-elle, charrie malgré elle.

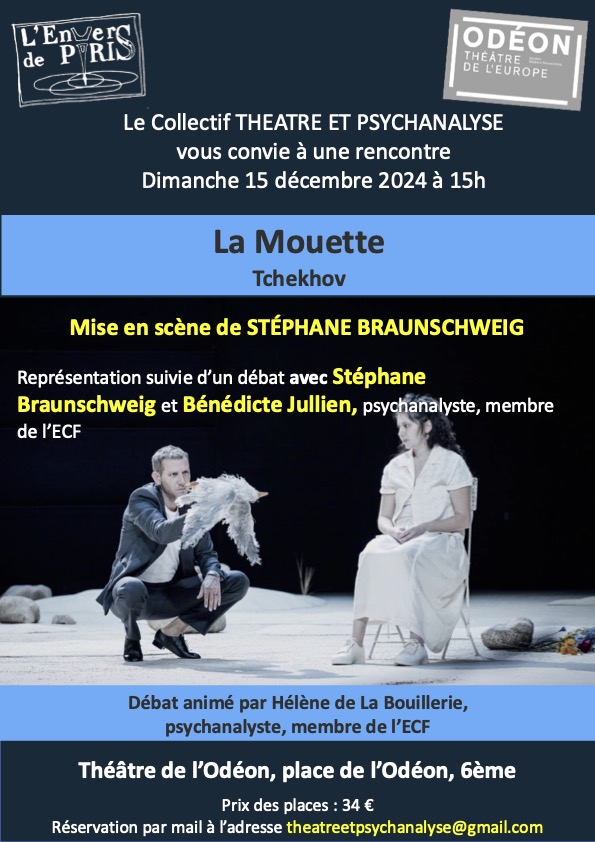

Le 15 décembre, le vecteur théâtre et psychanalyse de l’Envers de Paris vous invite vous aussi à devenir des spectateurs de « la scène de la scène de la scène » et à écouter ce que S. Braunschweig pourra nous en livrer lors de la discussion qui suivra, avec Bénédicte Jullien, psychanalyste membre de l’ECF, animée par Hélène de la Bouillerie. Mais attendez-vous néanmoins à ce qu’une mouette, une femme et deux hommes qui arrachent la vie parfois à mort, par les mots, vous bousculent plus que ce que vous ne pouvez le croire !

[1] Cf. Miller J.-A., « Sortir du père », vidéo YouTube sur Miller. tv où il parle de la « boussole » perdue à l’époque du déclin du Père.

[2] Cf. Pfauwadel A., « Il n’y a pas de normes sociales. Il n’y a que des normes sexuelles. Lacan, réponse à Foucault », https://journals.openedition.org/gss/5489#bodyftn1