L’amante anglaise

Eva Carrere-Naranjo

L’interrogatoire de Claire Lannes, personnage principal de L’Amante anglaise de Marguerite Duras, s’écoute avec la même attention qu’une présentation de malade, l’oreille tendue par ce qui s’y dit et qui semble relever du « dire », c’est-à-dire, comme nous le dit Lacan, ce « qui importe dans le réel [1]». Les questions de l’interrogateur sont insufflées par l’intérêt qu’il porte à cette femme accusée du meurtre de sa cousine sourde et muette qu’elle a elle-même avoué et dont elle ne peut expliquer les motifs. Disons avec lui qu’il « cherche pour elle [2] » et que cela le conduit à mieux cerner la subjectivité de celle qui consent à se faire interroger. Au fil de cette discussion, de l’inédit sort de la bouche de celle que son mari décrit comme « une espèce de folle qu’on avait dans la maison, mais tranquille [3] ». Alors que ce dernier en dresse le portrait d’un être absolument indifférent à tout y compris à lui, son mari, elle va rendre compte de la singularité de son expérience qu’elle semble découvrir à mesure qu’elle la nomme et qu’elle l’adresse, donnant lieu à une nouvelle énonciation, loin de la récitation de phrases écrites qui la caractérisait jusque-là. Ainsi, on apprend qu’elle ne savait pas qu’elle n’aimait pas la viande en sauce qui la faisait pourtant vomir et encore moins que cela aurait pu se dire, jusqu’à ce qu’elle le formule à son interrogateur, de manière tout à fait nouvelle pour elle :

L’interrogatoire de Claire Lannes, personnage principal de L’Amante anglaise de Marguerite Duras, s’écoute avec la même attention qu’une présentation de malade, l’oreille tendue par ce qui s’y dit et qui semble relever du « dire », c’est-à-dire, comme nous le dit Lacan, ce « qui importe dans le réel [1]». Les questions de l’interrogateur sont insufflées par l’intérêt qu’il porte à cette femme accusée du meurtre de sa cousine sourde et muette qu’elle a elle-même avoué et dont elle ne peut expliquer les motifs. Disons avec lui qu’il « cherche pour elle [2] » et que cela le conduit à mieux cerner la subjectivité de celle qui consent à se faire interroger. Au fil de cette discussion, de l’inédit sort de la bouche de celle que son mari décrit comme « une espèce de folle qu’on avait dans la maison, mais tranquille [3] ». Alors que ce dernier en dresse le portrait d’un être absolument indifférent à tout y compris à lui, son mari, elle va rendre compte de la singularité de son expérience qu’elle semble découvrir à mesure qu’elle la nomme et qu’elle l’adresse, donnant lieu à une nouvelle énonciation, loin de la récitation de phrases écrites qui la caractérisait jusque-là. Ainsi, on apprend qu’elle ne savait pas qu’elle n’aimait pas la viande en sauce qui la faisait pourtant vomir et encore moins que cela aurait pu se dire, jusqu’à ce qu’elle le formule à son interrogateur, de manière tout à fait nouvelle pour elle :

– Claire Lannes : « Je ne pensais pas : “je n’aime pas la viande en sauce”, alors je ne pouvais pas dire : “je n’aime pas la viande en sauce” »

– L’interrogateur : « C’est moi qui vous l’apprends maintenant que vous auriez pu le leur dire ? »

– Claire Lannes : « Peut-être. J’en ai avalé des tonnes. Je ne comprends pas très bien [4] ».

Celle que son mari décrit comme « un endroit sans porte où le vent passe et emporte tout [5]», va sous l’effet de l’intérêt particularisé que lui porte l’interrogateur, être amenée à se poser des questions : « je me demande bien à quoi j’ai passé ma vie [6]» et faire entendre dans un effort de bien-dire, l’historisation d’une existence jusque-là flottante. Conduite à rendre compte des moments clés de sa vie, de ses moments de rupture, elle semble s’approcher de ce qui constitue pour elle l’insupportable de son existence. Tout se passe comme si elle prenait la parole pour la première fois ou que pour la première fois, elle était entendue.

Sa vie parait démarrer avec une rencontre amoureuse, celle de l’agent de Cahors, homme « superbe », qu’elle a érigé à la hauteur de Dieu. Mais la trahison de cet Autre idéalisé dont elle était l’amante, a été un effondrement la poussant à se jeter dans un étang : « J’ai aimé l’agent de Cahors 130 […] Je n’écoutais que lui, il était tout pour moi et un jour, il n’y a pas plus eu de Dieu mais lui seul. Lui seul. Et puis un jour, il a menti. Le ciel s’est écroulé [7]». Elle a alors vécu sa vie comme « un seul jour très long [8]», avec un homme qu’elle a épousé, deux ans après son aventure de Cahors dont il ne semblait ne rester aucune trace, si ce n’est celle d’un néologisme et de son goût prononcé pour « l’amante anglaise », sa plante préférée.

Rapidement, sa cousine sourde et muette est venue s’installer chez eux et se rendre indispensable pour tenir la maison, faire la cuisine, le ménage, toutes ces tâches ménagères qui lui étaient étrangères, elle qui ne savait que faire sa toilette pour être prête au cas où quelqu’un viendrait la chercher, la ravir peut-être. Dans cette attente ou ce temps suspendu, elle a passé son temps dans son jardin, sur un banc de ciment, absente à elle-même, « exilée des choses [9]» comme Lacan disait de Lol V. Stein. Mais alors qu’elle paraissait à tous quasi morte sur son banc, elle nous apprend à quoi elle avait alors affaire, des phénomènes de pensée qu’elle décrit comme un « grouillement [10]» des idées, tantôt exaltant – c’est là qu’elle avait des « pensées intelligentes [11]» – tantôt si insupportable qu’elle pensait se supprimer pour y échapper. Exilée sur son banc, elle voulait aussi s’extraire d’une maison envahie par sa cousine « trop grosse pour la maison [12]» et son mari grand « échalas [13]». Elle cerne à mesure qu’elle le raconte, l’insupportable de ce qu’a été pour elle cette présence quotidienne, de celle qu’elle voyait comme « un petit bœuf [14]» ou un gros morceau de viande dont sortait parfois des bruits et dont la tache qu’elle avait dans le cou, semblait lui faire signe. S’il lui a fallu « s’arracher [15]» à son amant de Cahors revenu la voir quelques années après leur séparation, on peut penser qu’il y a aussi de cet arrachement nécessaire dans ce passage à l’acte commis sur sa cousine, peu de temps après avoir découvert cette tache dans son cou. Elle nous indique qu’elle avait toujours rêvé de tuer tous les gens de son entourage et qu’elle devait « arriver à le faire vraiment une fois [16]». Faire disparaitre les traces de ce cadavre semble avoir été l’occasion pour elle d’exercer son art de faire disparaitre les traces qu’elle a toujours pratiqué pour elle-même dans sa propre habitation. Enfin, ce passage à l’acte lui a permis de devenir autre, de s’arracher à son être de déchet : « J’étais un égout avant le crime. Maintenant moins [17] ».

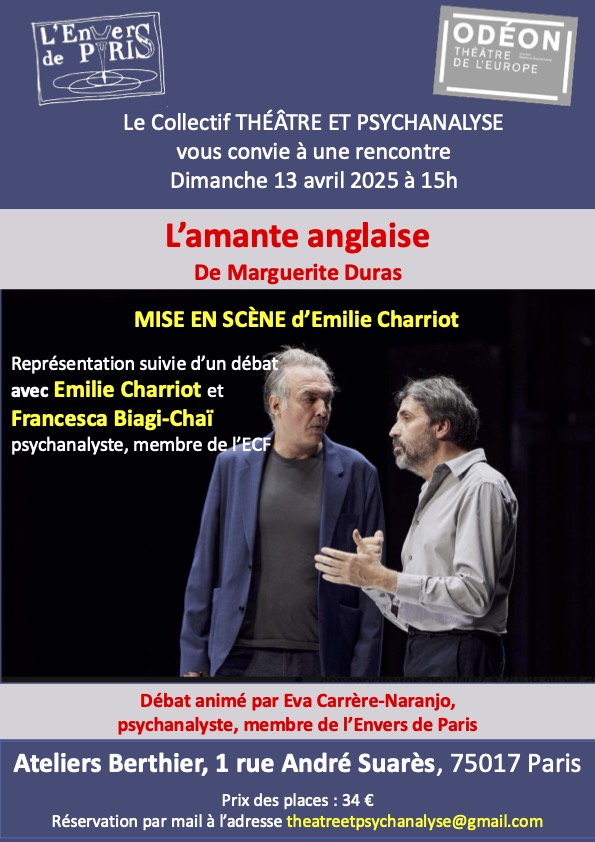

L’exploration de la logique à l’œuvre dans ce passage à l’acte reste à explorer et élucider avec la metteuse en scène Émilie Charriot et Francesca Biagi-Chai qui sera notre invitée lors de la prochaine rencontre du vecteur Théâtre et psychanalyse le 13 avril prochain aux ateliers Berthier du théâtre de l’Odéon.

[1] Lacan J., « Ouverture de la section clinique », Ornicar ?, n° 9, 1977, p. 7.

[2] Duras M., L’Amante anglaise, Paris, Gallimard, 1967, p. 54.

[3] Ibid., p. 57.

[4] Ibid., p. 126.

[5] Ibid., p. 64.

[6] Ibid., p. 131.

[7] Ibid., p.130.

[8] Ibid., p. 134.

[9] Lacan J., « Hommage fait à Marguerite Duras, du ravissement de Lol V. Stein », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 191.

[10] Duras M., L’Amante anglaise, op. cit., p. 139.

[11] Ibid, p. 128.

[12] Ibid., p. 127.

[13] Ibid.

[14] Ibid., p. 114.

[15] Ibid., p. 132.

[16] Ibid., p. 117.

[17] Ibid., p. 163.