La pulsion de mort en scène : Andromaque

Andromaque 1 et la pulsion de mort

Andromaque, la pièce de Racine

Andromaque est une tragédie dont l’intrigue se déploie un an après la guerre de Troie, les grecs sortant vainqueurs grâce à Pyrrhus, roi d’Épire et à son père, Achille. Les effets des atrocités de la guerre de Troie sont inscrits dans la vie politico-sociale et marquent l’intime des personnages : c’est sur fond d’ effondrement de Troie, ville décrite alors par Pyrrhus comme « cendres… Un fleuve teint de sang, des campagnes désertes … » 2 que les héros se déchirent et donnent libre cours à la violence qui les habite.

De par leurs liens familiaux ou leurs actions, ils sont impliqués dans le carnage de Troie : Pyrrhus et Andromaque, troyenne captive de ce dernier, épouse du troyen Hector, mort à la guerre, se sont trouvés au cœur du massacre; Hermione, offerte par son père à Pyrrhus en guise de remerciement d’avoir écrasé Troie, est la fille d’Hélène, directement liée au déclenchement de la guerre 3 .

Dans le texte, les horreurs de cette guerre sont omniprésentes : « Songe, songe, Céphise, à cette nuit cruelle Qui fut pour tout un peuple une nuit éternelle » 4 , se souvient Andromaque, en parlant de ce qu’a enduré son peuple. La crainte d’une nouvelle effusion de sang entre Troyens et Grecs hante les personnages. Les Grecs craignent qu’Astyanac, le fils d’Andromaque et d’Hector, ne venge la mort de son père. Aussi, veulent-ils sa mort : « Il n’est point de familles qui ne demandent compte à ce malheureux fils d’un père ou d’un époux qu’Hector leur a ravis et qui sait ce qu’un jour ce fils peut entreprendre » dit Oreste, le messager des grecs, envoyé à Pyrrhus 5. En épousant Andromaque, Pyrrhus, lui-même, quoiqu’il dise refuser de « se baigner dans le sang d’un enfant » 6 et de poursuivre « ses inimitiés » 7, finira par provoquer à nouveau un bain de sang en épousant Andromaque.

Sur fond de dévastation, avec violence se décline la grammaire des amours passionnelles impossibles, « Je t’aime moi non plus ». Pyrrhus veut posséder Andromaque : jouissant du plaisir à se perdre pour celle-ci 8, il s’apprête à sacrifier « amis… et devoirs » 9 pour s’unir à elle, ce qui lui vaudra sa perte 10. Cependant, il la hait d’autant plus qu’elle est inaccessible : « Cent fois, dit-il d’Andromaque, le nom d’Hector est sorti de sa bouche » 1. En menaçant de tuer Astyanax, il fait de l’enfant d’Andromaque et d’Hector, un objet de négociation de l’amour de la mère. Épris d’Andromaque, il laisse libre cours à sa haine : « Attend-elle en ce jour Que je lui laisse un fils pour nourrir son amour ? » 12. Andromaque, fidèle à son époux, elle balance entre deux modalités où la mort est en jeu: verser son sang avec celui de son fils, pour échapper à Pyrrhus ou, pour sauver son fils, se tuer après avoir contracté mariage avec le roi d’Épire.

Hermione, elle, rend compte de ce que Lacan appelle l’«hainamoration» 13 . En parlant de Pyrrhus, elle déclare : « sa mort sera l’effet de l’amour d’Hermione » 14 . Celle-ci est aimée par Oreste alors que son regard n’est tourné que vers Pyrrhus attaché à Andromaque. Jouissant d’imaginer que cette dernière comble Pyrrhus, Hermione est rongée par la «jalouissance» 15 . Elle reproche à Pyrrhus: « Tu comptes les moments que tu perds avec moi, Ton cœur impatient de revoir ta Troyenne,… Tu la cherches des yeux » 16. La folie vengeresse d’Hermione la pousse au meurtre par procuration. Pour satisfaire sa soif de vengeance, elle utilise l’amour aveugle d’Oreste envers elle, pour lui intimer d’assassiner Pyrrhus. Cependant, à la mort de ce dernier, elle le pleure. Elle méprise et rejette alors Oreste, et elle n’assume pas avoir tenu des propos meurtriers. « Fallait-il en croire une amante insensée ? Ne devais-tu pas lire au fond de ma pensée ? 17, lui dit-elle, ce qui peut se lire dans la suite de Lacan, « Ne me donne pas ce que je te demande, parce que ce n’est pas ça que je désire » 18 . Nous voyons bien que « répondre à la demande est forcément la décevoir, puisque ce qui y est demandé est Autre-Chose » 19 . Voulant satisfaire sa bien-aimée et la posséder, Oreste passe à côté de son idéal en acquiesçant à l’exigence d’Hermione d’assassiner Pyrrhus, qu’il vénère pourtant 20 . Au terme, il se retrouve, seul, répudié par l’aimée qui le traite de « monstre » 21 . Il succombe alors à la folie.

Dans la pièce de Racine, les héros oscillent entre un discours amoureux et celui de la haine, envahis par une jouissance mortifère; la pulsion de mort, telle une substance explosive, se déchaîne dans une effusion de sang, la mort ou la folie. Entre leurs angoisses et leur volonté de domination, les héros tracent leur propre voie vers le suicide 22. Dans cette pièce, la répétition des signifiants matérialise, «motérialise » la pulsion de mort 23 : « le sujet est amené à se comporter d’une façon essentiellement signifiante en répétant indéfiniment quelque chose qui lui est à proprement parler mortel », affirme Lacan 24. Les signifiants mort, venger/vengeance, haine, sang ne cessent d’insister à travers le discours de chacun.

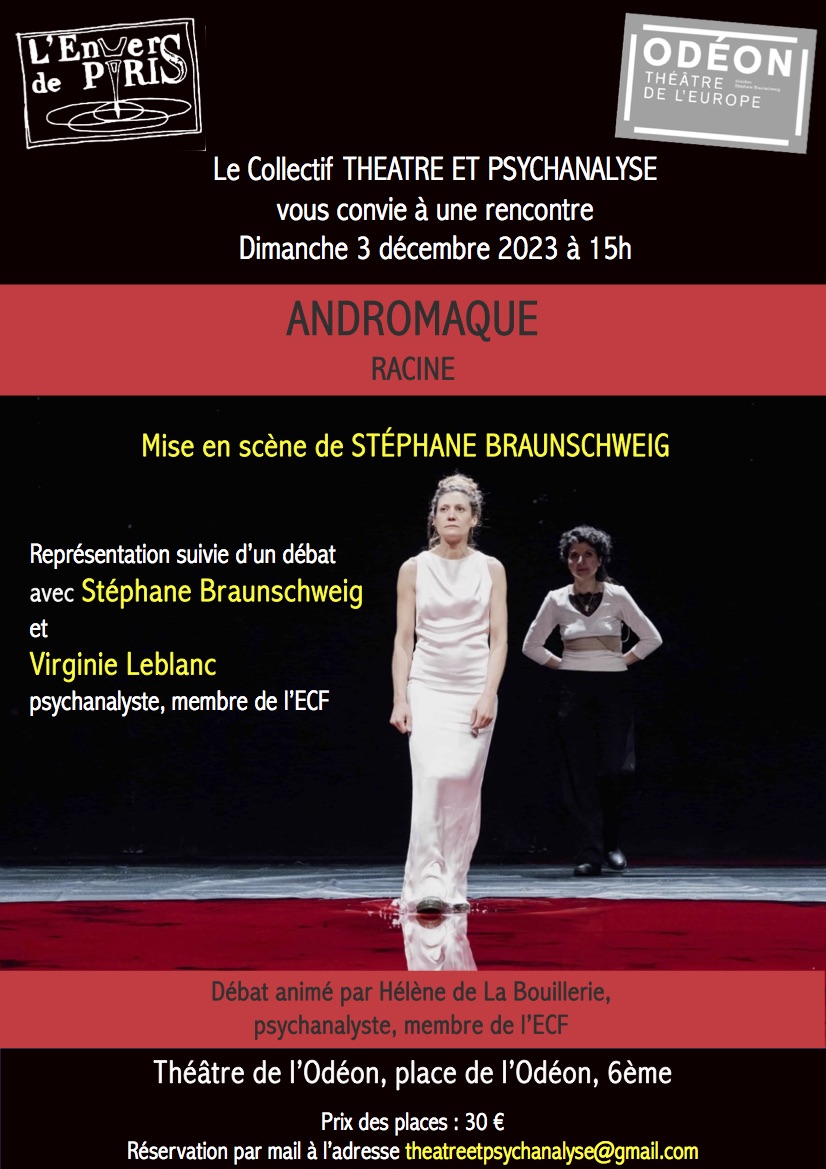

La mise en scène à l’Odéon, théâtre de l’Europe

Stéphane Braunschweig, metteur en scène, a su rendre palpable cette violence qui se manifeste dans toute la pièce de Racine par une trouvaille interprétative : un liquide rouge recouvre la scène dans laquelle les héros piétinent, se déplacent … Le spectateur ne peut oublier que le discours de chacun des personnages baigne dans ce sang qui les a éclaboussés à des titres différents. Stéphane Braunschweig a lu le texte racinien, pas seulement comme l’expression de passions amoureuses, mais comme la mise en lumière de l’impact de la folie guerrière sur la folie individuelle 25 . Par son décor sobre, hors du temps, l’interprétation renvoie au monde contemporain : un habillement moderne, un maniement des alexandrins avec le style du langage parlé. Stéphane Braunschweig a souhaité ne pas dissimuler la cruauté omniprésente le long de l’écriture, que pourrait voiler la beauté des alexandrins 26 : pas d’enjambement, pas d’inscription dans la musicalité des vers. La mise en scène rend hommage à cette tragédie de 1667 en faisant résonner chez le spectateur des préoccupations actuelles, la guerre à nos portes, l’injonction au meurtre d’un homme par une femme, l’impossible rapport entre les «parlêtres». Elle met à notre portée la pérennité du Malaise dans la Civilisation. Andromaque plonge le spectateur dans un mauvais rêve où, entre le 17 e et le 21 e siècle, la ligne du temps se condense en un point d’où surgit le réel, intemporel, de la pulsion de mort.

Bernadette Colombel

[1] Tragédie de Racine, jouée la première fois en 1667, récemment mise en scène par Stéphane Braunschweig au

Théâtre de l’Odéon. Le 3 décembre 2023, dans le cadre de l’Envers de Paris, la représentation a été suivie d’un

échange entre le metteur en scène, Virginie Leblanc, et Hélène de la Bouillerie, psychanalystes, membres de l’ECF.

[2] Racine J., Andromaque, Paris, Gallimard, coll. Folio Classique, 1982, Acte I, scène 2, p. 201-202.

[3] Le déclenchement de la guerre de Troie a été causé par l’enlèvement d’Hélène, épouse de Ménélas, roi de Sparte,

par Pâris, prince troyen.

[4] Ibid., Acte III, Scène 8, 997-998.

[5] Ibid., Acte I, Scène 1, 158-161.

[6] Ibid., Acte I, Scène 1, 216.

[7] Ibid., Acte I, Scène 1, 219

[8] Ibid., Acte II, Scène 5, 642.

[9] Ibid., Acte II, Scène 5, 639.

[10] Lacan, Jacques, Le Séminaire, Livre XVII, L’envers de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1991, p. 83.

[11] Racine, Jean, Andromaque, Acte II, Scène 5, 650.

[12] Ibid., Acte II, Scène 5, 655-656.

[13] Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XX. Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 84.

[14] Racine, Jean, Andromaque, Acte V, Scène 2, 1422.

[15] Lacan, Jacques, Ibidem, p. 9

[16] Racine, Jean, Andromaque, Acte V, Scène 6, 1376-1379.

[17] Idem, Acte V, Scène 3, 1545-1546.

[18] Lacan, Jacques, Le Séminaire, livre XIX, … ou pire, Paris, Seuil, 2011, p. 82.

[19] Idem, La psychanalyse. Raison d’un échec (1967), Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 343.

[20] Racine, Jean, Andromaque, Acte IV, Scène 3, 1206-1207.

[21] Ibid., Acte V, Scène 3, 1564.

[22] Lacan, Jacques, L’agressivité en psychanalyse (1948), Les Écrits, Paris, Seuil 1966, p 124.

[23] Idem, Le Séminaire Livre III, Les psychoses, Paris, Seuil,1975, p. 326.

[24] Idem, Le Séminaire Livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, p. 5

[25] Une paix impossible? Entretien avec Stéphane Braunschweig, Fascicule publié par Odéon, Théâtre de

l’Europe, Andromaque de Racine mise en scène et scénographie par Stéphane Braunschweig, du 16 au 22

décembre 2023.

[26] Envers de Paris, Échange avec Stéphane Braunschweig, 3 novembre 2023.