ParisLeaks

Mai 2024

La cession subjective ou l’effraction au « non » du corps

La cession subjective ou l’effraction au « non » du corps

Emma, jeune fille, est reçue par Freud [1]. Une idée l’obsède, qui fait symptôme : elle ne doit pas rentrer seule dans une boutique. Elle attribue cette hantise à un souvenir de ses treize ans où, entrant dans un magasin, les deux vendeurs s’étaient esclaffés de rire. L’un d’eux l’avait, à première vue, séduite et lui avait plu. S’est alors installée chez elle, cette mauvaise conscience, mais qui restait néanmoins sans fondement. Puis, quelque temps plus tard dans les entretiens, lui revient cet autre souvenir où à l’âge de huit ans, entrée dans une boutique pour acheter des friandises, « le marchand avait porté la main, à travers l’étoffe de sa robe, sur ses organes génitaux ». Malgré cet incident, elle était retournée une seconde fois dans la boutique. Voilà donc ce qui serait à l’origine de sa « mauvaise conscience », sous-tendue par de l’angoisse.

Pour Flavie Flament, tout remonta à sa mémoire juste après la mort de son grand-père : « Jamais il ne l’a trahie, jamais elle n’était aux abois [2] », « tout était délicieusement prévisible, tendre et apaisé [3] ». « L’angoisse la quitte immédiatement lorsqu’elle est avec lui [4] ». Ce fut alors qu’elle consultait pour une tristesse envahissante, à la suite d’un échange avec son compagnon concernant leur relation : « soudain, tout ce que j’avais oublié est revenu ». Une photo, de l’album que lui avait demandé le psychothérapeute pour soutenir l’anamnèse, venait de surgir, quelque trente ans plus tard donc. Jusque-là l’appui du grand-père, et du don d’amour qu’il représentait, l’avait aidée à repousser dans les ténèbres le souvenir de son adolescence, violée par un célèbre photographe pour faire plaisir à sa mère dépressive, et sur ses injonctions. Son livre, La Consolation sera, on le sait, à l’origine d’une modification de la loi s’agissant de la prescription en cas de viol et d’agression sexuelle.

Dans ces deux cas, sous des dehors dissemblables s’est produite une « cession subjective [5] », c’est-à-dire ce qui, ensuite, « revient dans le corps sans le sujet [6] », privant ce dernier de voix, soit une répétition pulsionnelle avant même que cela ne se constitue en traumatisme [7]. « Qu’est-ce qui hausse une intuition, une notion ou une idée à la dignité du “concept” psychanalytique ? [8] » s’interroge Aurélie Pfauwadel devant Jacques-Alain Miller.

Le livre de Clotilde Leguil, Céder n’est pas consentir [9], nous emmène dans ce travail d’élaboration à partir du consentement, du cum-sentire, pour en dégager ce qui pourrait bien s’apparenter à un concept clinique autant qu’épistémologique. Celui-ci nous rend lisible ces situations diverses où le corps cède, sans pour autant que le sujet n’y ait consenti, ni ait pu manifester ce non-consentement. Une cession comme réponse du corps, « là où il y a une non-réponse du sujet [10] ». Nous sommes dans le registre freudien de l’effroi [11] et dans celui lacanien de Réel, c’est dire une mise à distance de l’imaginaire et du symbolique. Il y a alors eu effraction du corps sans que l’angoisse, signal annonciateur, anticipateur de l’indicible, ce « symboliquement réel [12] », ait pu se manifester. Quelque chose a cédé dans le sujet, en court-circuit de la parole, dans le silence du corps qui répond en cédant, et qui se révèlera par la suite indicible. C’est un rapt qui ici, « n’est pas dû à une force physique contre laquelle je ne peux me défendre [13] », « mais à une déflagration qui touche le corps [14] », « un “non” du corps qui est forcé par l’Autre [15] ». Cet indicible ne se situe pas simplement au niveau simplement du non-communicable publiquement, mais au niveau d’un impossible à dire intime [16] ». Il y faudra alors « des conditions de paroles particulières pour le dire [17] ». La cession subjective est à l’œuvre dans le cas Emma, de Freud. Si elle revient dans la boutique après l’effraction, ce n’est pas par consentement à l’acte du marchand, mais parce que la marque du réel dans le corps par cession subjective, engrène sur la répétition. De même pour la jeune Flavie. C’est le corps qui fait réponse et non le sujet, et par-delà ce dernier. La question du désir et de la pulsion est aussi engagée. Si l’on peut situer dans certains cas un consentement initial du sujet, une ouverture à l’autre, ouverture confiante au désir de l’Autre, cela ne vaut pas acquiescement du corps quand la réponse se fait sur le mode de la pulsion qui fait effraction. Ainsi la cession subjective pourrait bien être un concept de notre temps, si l’on considère son extension et la pluralité de ses applications : l’agression sexuelle et le viol, le burn out dans le milieu professionnel, le soldat en guerre, la victime de l’attentat. Ne pourrait-il alors répondre à cet appel d’Adriana Campos : « Incontestablement, la subjectivité contemporaine a changé et, avec elle, notre clinique. Il nous revient de saisir ces changements, de les interpréter. Pour ce faire, une mise à jour de nos outils conceptuels s’impose [18] ».

[1] Freud S., La Naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1979, p. 364-366.

[2] Flament F., La Consolation, Paris, Le livre de poche, 2017, p. 154.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] Leguil C., Céder n’est pas consentir, Paris, PUF, 2023, p. 149-167.

[6] Ibid., p. 84.

[7] Ibid., p. 82-85, p. 113-115, p. 144-145.

[8] Pfauwadel A., « En ligne avec Jacques-Alain Miller », La Cause du désir, n° 80, 2012, p. 12.

[9] Leguil C., Céder n’est pas consentir, op. cit., p. 109.

[10] Ibid., p. 87.

[11] Ibid., p. 154.

[12] Lacan J., Le séminaire, livre XXIV, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », leçon du 15 mars 1977, inédit.

[13] Leguil C., Céder n’est pas consentir, op. cit., p. 113.

[14] Ibid.

[15] Ibid., p. 112.

[16] Ibid., p. 115.

[17] Ibid.

[18] Campos A., Édito, L’Hebdo blog, n° 366, publié le 24 mars 2025.

L’interrogatoire de Claire Lannes, personnage principal de L’Amante anglaise de Marguerite Duras, s’écoute avec la même attention qu’une présentation de malade, l’oreille tendue par ce qui s’y dit et qui semble relever du « dire », c’est-à-dire, comme nous le dit Lacan, ce « qui importe dans le réel

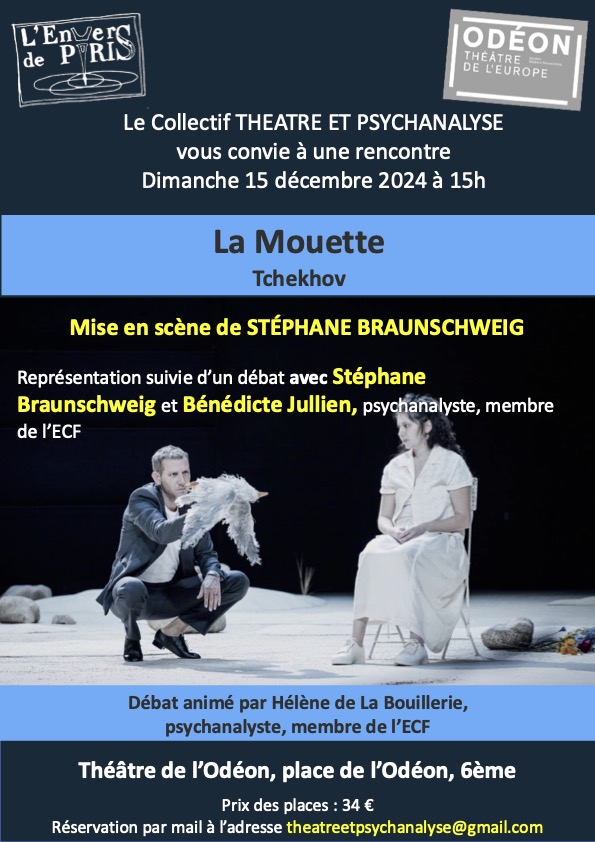

L’interrogatoire de Claire Lannes, personnage principal de L’Amante anglaise de Marguerite Duras, s’écoute avec la même attention qu’une présentation de malade, l’oreille tendue par ce qui s’y dit et qui semble relever du « dire », c’est-à-dire, comme nous le dit Lacan, ce « qui importe dans le réel  Une femme, deux hommes. Voilà, la géométrie des intrigues qui s’enchevêtrent et se répondent dans la pièce La mouette d’Anton Tchekhov, mise en scène actuellement par Stéphane Braunschweig au théâtre de l’Odéon, traduction de André Markowicz et Françoise Morvan. De nombreux thèmes y sont abordés tous aussi précis que riches. Malgré leur diversité, ils se rejoignent en ceci qu’ils concernent tous la question de l’existence et de son sens. L’apparente simplicité des scènes laisse apparaître peu à peu l’épaisseur qu’elles recèlent, à savoir la question de la réalité mortelle pour l’être humain.

Une femme, deux hommes. Voilà, la géométrie des intrigues qui s’enchevêtrent et se répondent dans la pièce La mouette d’Anton Tchekhov, mise en scène actuellement par Stéphane Braunschweig au théâtre de l’Odéon, traduction de André Markowicz et Françoise Morvan. De nombreux thèmes y sont abordés tous aussi précis que riches. Malgré leur diversité, ils se rejoignent en ceci qu’ils concernent tous la question de l’existence et de son sens. L’apparente simplicité des scènes laisse apparaître peu à peu l’épaisseur qu’elles recèlent, à savoir la question de la réalité mortelle pour l’être humain.