« Oui », adapté du roman de Thomas Bernhard

« Oui », adapté du roman de Thomas Bernhard

Oui, adapté du roman de Thomas Bernhard

Par Bernadette Colombel

Oui de Thomas Bernhard saisit le lecteur par une sorte de ressassement d’idées sur la vie dépressive du narrateur : une analyse qui tourne en boucle, consignée dans des « notes », sous la forme de phrases qui paraissent interminables. Des éléments de son histoire, objet de l’écriture, se dévoilent au fur et à mesure du récit. Ce n’est qu’à la fin que la raison du titre se découvre.

Le récit plonge le lecteur dans les vicissitudes de la pulsion de mort, ses manifestations et ce qui est mis en œuvre pour la contourner. Dépressif, au moment de franchir la limite ultime de la folie ou de la mort, le narrateur se rend chez un ami, Moritz, où la rencontre fortuite de Suisses – et tout particulièrement de celle qu’il appelle la Persane – provoque un point de bascule. Il retrouve à nouveau son intérêt pour les œuvres salvatrices de Schumann et de Schopenhauer et le projet de reprendre des recherches abandonnées sur les anti-corps dans la nature .

Dans un premier temps, la relation avec la Persane se déroule dans un étrange jeu de miroirs où chacun, grâce à l’autre, de la même manière et avec le même processus, est arraché à sa dépression et à sa solitude : ils déversent sur l’autre leur dépit, reconnaissent l’effet de leur rencontre comme salvatrice, emploient le même mot pour le signifier, renouent avec les mêmes intérêts, la musique et la philosophie, partagent le même regard sur l’entourage. Est-ce que cette rencontre suffira à les sauver, rien n’est moins sûr !

Le texte de Bernhard met en lumière avec une force particulière l’attente illusoire que l’on met dans un autre qui viendrait nous sauver de notre solitude, et de notre folie. Mais l’issue pour chacun de cette rencontre sera différente. Pour le narrateur, la rédaction de notes fait partie intégralement de cette expérience ainsi qu’il l’écrit : « En rédigeant cette esquisse, je veux atteindre plusieurs buts à la fois, d’abord fixer le souvenir de la Persane, puis améliorer mon état, prolonger mon existence, ce à quoi je parviens peut-être justement parce qu’en ce moment même, j’écris ces notes » . L’écriture est nécessaire comme mise à distance de la pulsion de mort.

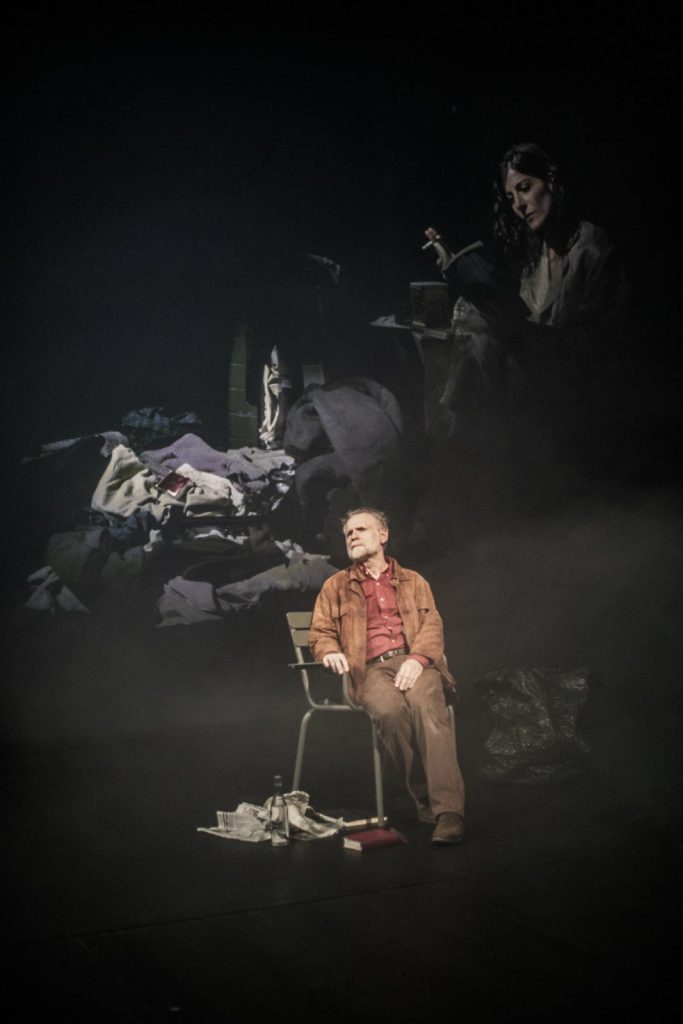

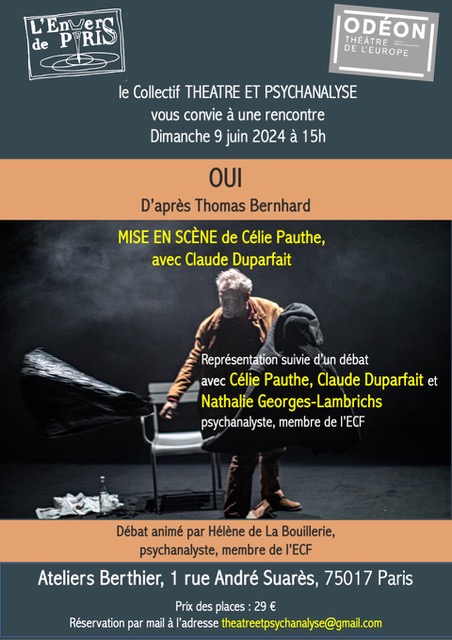

Ce texte d’une grande puissance, hanté par la question de la mort et de la rédemption, laisse apparaître à travers ses ombres des traits de lumière et soulève bien des questions. Qui est cette Persane pour le narrateur ? Un personnage bien réel ou un alter ego imaginaire ? Quelles interprétation et mise en scène Claude Duparfait et Célie Pauthe vont-ils donner de ce texte obsessionnel à l’écriture si particulière ? Nathalie Georges-Lambrichs a accepté de venir nous éclairer et débattre avec Célie Pauthe et Claude Duparfait à l’issue de la représentation, le dimanche 9 juin à 15h aux Ateliers Berthier.

VECTEUR THEATRE

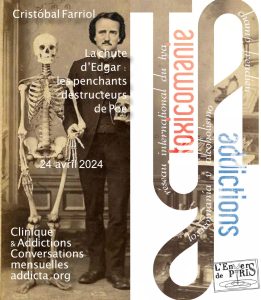

VECTEUR THEATRE VECTEUR CLINIQUE ET ADDICTIONS

VECTEUR CLINIQUE ET ADDICTIONS Lola Lafon nous livre dans cette pièce un état de sa vie, une vie parmi les autres mais surtout parmi les mots. Sur scène, elle s’entoure de signifiants qu’elle décortique, qu’elle définit, qu’elle raconte et qui la racontent. Pas seule, un autre personnage va énoncer des signifiants pour lesquels Lola Lafon aura la charge de donner une définition. On comprend vite que cette sorte d’abécédaire est celui de sa propre langue, sa lalangue. Ce sont les signifiants qui l’ont percutée, troublée, interrogée voire attristée. Cette liste de mots est à la fois circonscrite mais aussi potentiellement infinie car possiblement alimentée par les contingences de la vie. Elle se constitue d’une série de signifiants soigneusement choisis soit, pour ce qu’ils sont, soit pour en révéler d’autres dans la définition elle-même, comme c’est le cas de la question du viol abordée ainsi avec pudeur.

Lola Lafon nous livre dans cette pièce un état de sa vie, une vie parmi les autres mais surtout parmi les mots. Sur scène, elle s’entoure de signifiants qu’elle décortique, qu’elle définit, qu’elle raconte et qui la racontent. Pas seule, un autre personnage va énoncer des signifiants pour lesquels Lola Lafon aura la charge de donner une définition. On comprend vite que cette sorte d’abécédaire est celui de sa propre langue, sa lalangue. Ce sont les signifiants qui l’ont percutée, troublée, interrogée voire attristée. Cette liste de mots est à la fois circonscrite mais aussi potentiellement infinie car possiblement alimentée par les contingences de la vie. Elle se constitue d’une série de signifiants soigneusement choisis soit, pour ce qu’ils sont, soit pour en révéler d’autres dans la définition elle-même, comme c’est le cas de la question du viol abordée ainsi avec pudeur.

Nos amis de l’ACF Ile-de-France organisent, samedi 27 avril, un après-midi d’étude, sous le titre « Images / Visions, au-delà du visible » en direction du thème du congrès de la NLS, la New Lacanian School, « Clinique du regard », qui aura lieu à Dublin les 11 et 12 mai 2024.

Nos amis de l’ACF Ile-de-France organisent, samedi 27 avril, un après-midi d’étude, sous le titre « Images / Visions, au-delà du visible » en direction du thème du congrès de la NLS, la New Lacanian School, « Clinique du regard », qui aura lieu à Dublin les 11 et 12 mai 2024.